笙声清扬,磬音悠远,两种完全不同的乐器竟然奏出完美和谐的旋律,这就是"笙磬同音"的由来。让我们一起了解这对古代乐器搭档,看看它们是如何从演奏舞台走进我们日常语言的!

历史渊源:

从《诗经》到《旧唐书》

“笙磬同音”:本义指笙和磬两种乐器演奏时音律和谐,引申比喻人事协调、关系融洽。

这个成语最早见于《诗经·小雅·鼓钟》中的“鼓瑟鼓琴,笙磬同音”。这首诗描绘了西周雅乐中多种乐器共鸣的场面,展现了古代中国礼乐文化的繁荣景象。

唐代史书《旧唐书》记载,房玄龄与杜如晦辅佐唐太宗时配合默契,“笙磬同音,惟房与杜”的赞语成为形容良臣合作的经典案例。

八音和鸣:

古代乐器的奇妙组合

笙属于"匏"类,是用匏瓜(葫芦)做底座,插上竹管而成。它的音色清越悠扬,能够演奏旋律与和声,在古代乐队中扮演着不可或缺的角色。

民国描金绘龙蝠纹笙

孔子博物馆藏

磬则属于"石"类城中投资,用玉石或特种石头制成,形状如曲尺,悬挂在架子上敲击发声。它的音色清脆明亮,余音悠长,多在重要礼仪场合使用。

清素面石编磬

孔子博物馆藏

这两种材质、音色、演奏方式迥然不同的乐器,却能够在古人的调配下和谐共鸣,这正是"笙磬同音"最直观的体现。

历史典故:

音乐与心灵的共鸣

《论语·宪问》记载了孔子“适卫击磬”的故事。孔子周游列国至卫国,虽受礼遇却难行其道。有一天孔子击磬,表达心绪。一位挑草筐的人从门外经过,竟然从磬声中听出了孔子的心声:"有心哉,击磬乎!"接着又评价道:"鄙哉,硁硁乎!莫己知也,斯己而已矣。深则厉,浅则揭。"这句话的意思是:这磬声硁硁的,好像在说没有人理解我。既然没有人理解,那自己知道就算了。水深就穿着衣裳过河,水浅就提起衣裳过河。音乐可以是情感的出口和心灵的慰藉,即使素不相识,也可以通过倾听达成理解。

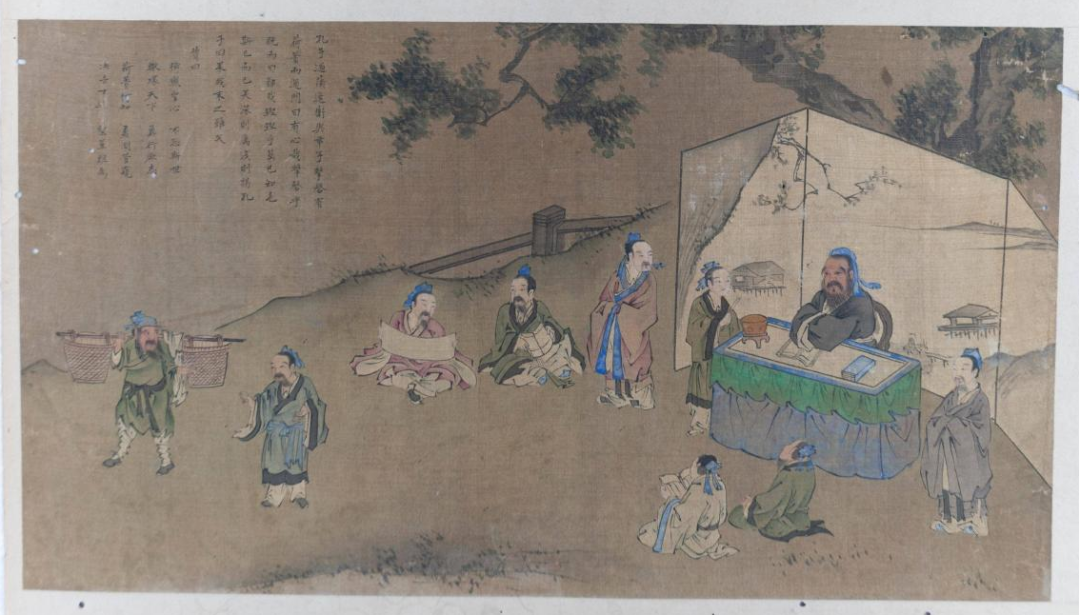

明人彩绘圣迹图·适卫击磬

孔子博物馆藏

下一次当你听到和谐的音乐时,不妨想想"笙磬同音"这个成语——它不仅是古代音乐艺术的生动写照,更是一种穿越千年的智慧,提醒我们真正的和谐不是千篇一律,而是不同因素之间的协调配合。

撰稿:王艺璇

编辑:杨晓玉

审核:孔维亮

终审:杨金泉

孔子博物馆 Confucius Museum

票价:常年免费

开放时间:周二至周日9:00-17:00(16:00停止入场)

场馆地址:山东省曲阜市孔子大道100号

客服电话:

0537-4459088

网站地址:http://www.kzbwg.cn

安全配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。